近日,系统昆虫学课题组蒋韦斌副教授在期刊Insect Science(中科院生物学1区,Top期刊)发表题为“Mega-urbanization drives genetic homogeneity and local adaptation in a lepidopteran urban pest”的研究论文。

城市化进程显著改变了自然环境,对昆虫种群的遗传连通性与本地适应性施加了多重选择压力。在单一城市范围内,这种影响已得到较多研究的证实。然而,随着城市连绵区的扩张,多个城市逐渐聚合成规模更大的城市群,例如被并称为“世界级六大城市群”的美国东北部大西洋沿岸、北美五大湖、日本太平洋沿岸、英伦、欧洲西北部和中国长江三角洲城市群;我国“十四五”规划纲要提出的京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游等19个国家级城市群。对于栖息于这类区域中的城市昆虫而言,上述效应是否会因“巨型城市化”而进一步加剧?其遗传结构与适应机制又将如何响应这种叠加式的环境变迁?这些已成为亟待探讨的科学问题。

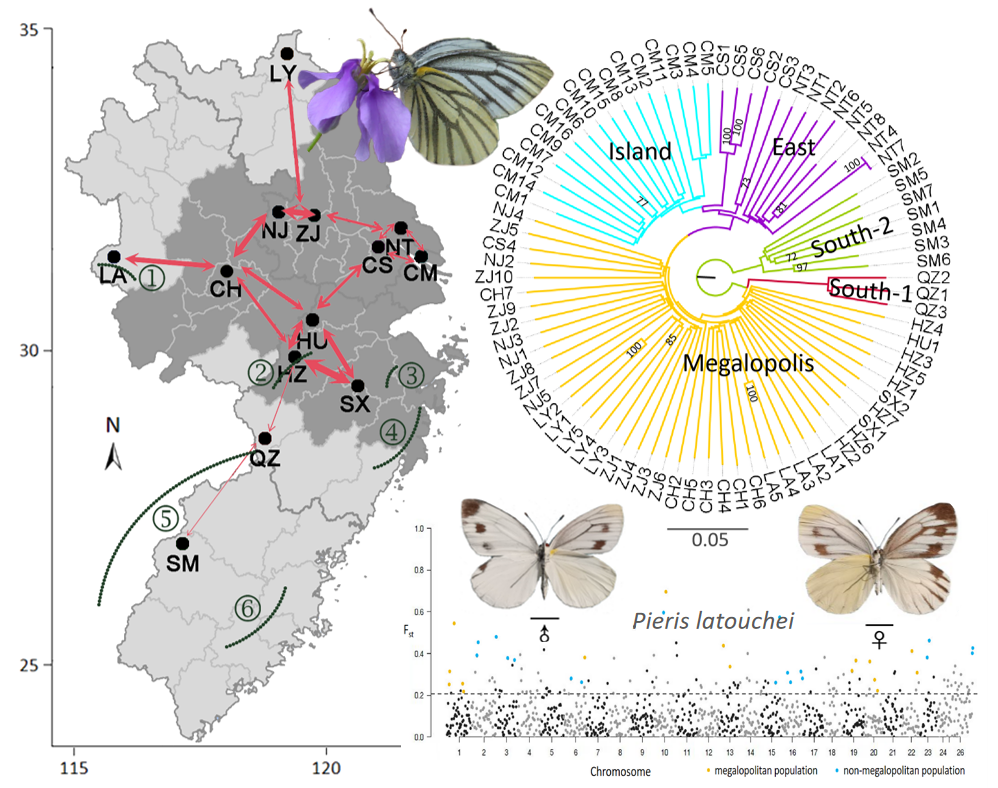

系统昆虫学研究团队以我国长三角城市群为研究区域,通过对城市群核心区与外围山区华东黑纹粉蝶(Pieris latouchei)种群多样性和遗传结构的比较分析,揭示了“巨型城市化”导致的遗传均质化现象及其驱动机制,并从基因组层面阐释了这种迁飞能力较弱的昆虫对城市环境的局部适应策略,为理解城市昆虫的进化规律提供了新见解。

研究发现,尽管“巨型城市化”显著降低了城市群核心区的粉蝶种群遗传多样性,但并未阻碍其基因流动,呈现出显著的遗传均质化现象。Mantel检验证实遗传距离与地理距离无显著相关性,提示地理隔离并非主要限制因子。这表明,遗传均质化很可能源于适应城市环境的种群,借助发达的一体化交通网络和公路铁路绿化带进行了高效扩散,短期内实现了种群“替换”。与之形成鲜明对比的是,城市群外围山区种群仍遵循典型的距离隔离模式,天目山与武夷山脉等自然地理屏障,成为限制该区域基因流动的主要阻碍。通过比较基因组学分析,研究团队在核心区种群中检测到与杀虫剂抗性、宿主植物代谢及热胁迫响应等相关基因受到显著选择。这表明,对城市环境中特有的化学污染物、新型寄主植物及城市热岛效应的适应性进化,可能是城市粉蝶种群得以维持并扩张的关键驱动力。

硕士研究生张懿旻为论文第一作者,蒋韦斌副教授为论文通讯作者。该研究由上海师范大学、上海动物园、河北大学、上海长三角城市湿地生态系统国家野外科学观测研究站和俄罗斯科学院等多家单位合作完成,并得到了上海市自然科学基金(No. 20ZR1440800)、上海市人才发展资金(No. 2019112)及上海师范大学科研项目(No. SK202143)的资金支持。

供 稿:蒋韦斌

责任编辑:陈婉娴